北大荒经历了70多年的开发建设,在总面积5.36万平方公里的黑土地上,开垦出了4874万亩耕地,建成了113个大中型现代化国有农(牧)场,拥有11家国家级及省级农业产业化龙头企业,其中,九三集团、完达山乳业、阳光保险、薯业集团、通航公司、垦丰种业经营规模均居全国同行业前列。昔日的“北大荒”,早已变成美丽富饶的“北大仓”。如今北大荒这片神奇的土地已经成为我国重要的商品粮基地、粮食战略后备基地和国家级现代化大农业示范区。

一、拉开垦荒序幕(1947年—1954年)

1945年抗日战争胜利后,中国共产党将战略重点转向东北,为了解决粮食问题,支援全国解放战争,党中央发出了“建立巩固的东北根据地”的伟大号召,要求“除集中行动负有重大作战任务的野战兵团外,一切部队和机关,必须在战斗和工作之暇从事生产。1946年决不可空过,全东北必须立即计划此事。”

在“建立起巩固的东北根据地”战略决策指导下,从延安、南泥湾中走过来的人民军队,带着从那个时期孕育的艰苦奋斗和不屈不挠的精神,踏上了北大荒的土地。他们战胜了严寒与荒芜,在人迹罕至的千古荒原蹚出第一犁,也由此拉开了开发亘古荒原北大荒的序幕。

1947年6月,从延安来东北的李在人同志被任命为松江省第一农场场长,他与原吉黑军区司令部秘书刘岑同志一起,率人马在尚志县一面坡东太平沟开荒生产,后人马迁往宁安创建宁安机械农场。

同年还有原辽北军区司令部作训科科长周光亚,这位延安抗大毕业并参加过大生产运动的老战士和老红军廉享泰等同志一起创建了通北机械农场。原黑龙江省军区供应部部长张觉同志创建了赵光机械农场。“早起三点半,归来星满天,啃着冰冻馍,雪花汤就饭。”这一广为流传的歌谣就是当年垦荒生活的真实写照。

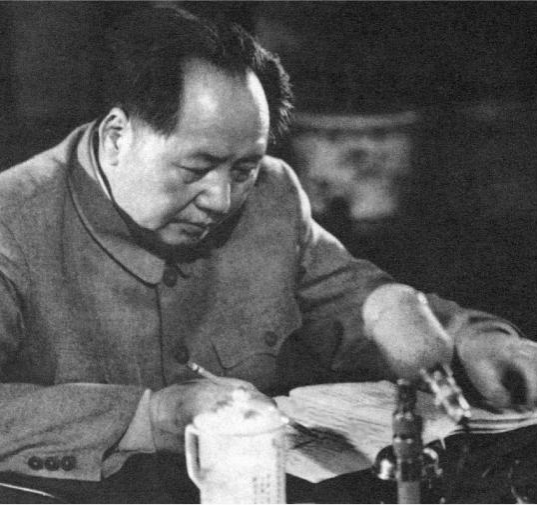

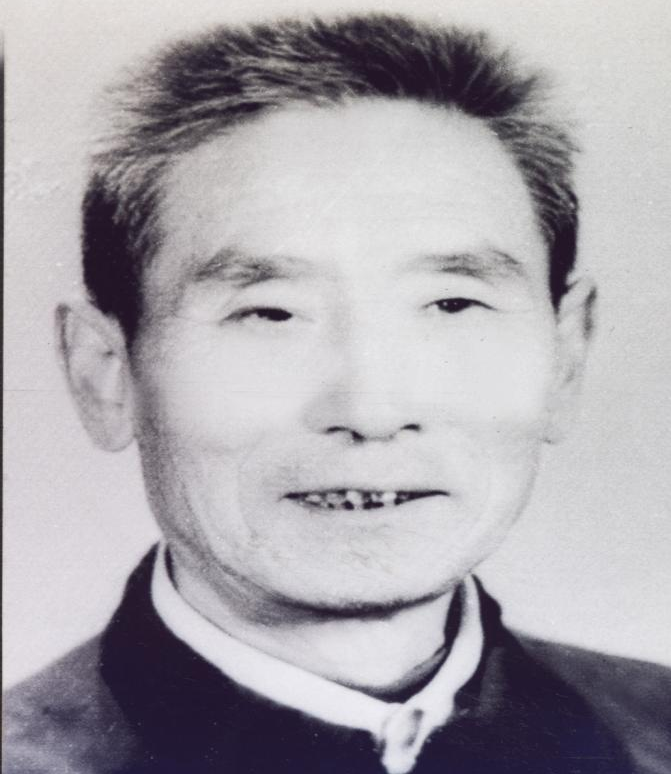

新中国成立前夕,在荒漠的嫩江平原上活跃着一支“特种兵”部队,这支部队从官到兵,全都是腿脚残缺、耳朵失聪或眼睛失明的人。然而,正是这支上千人的残疾军人队伍,用钢铁一般的意志和毅力,创建了北大荒第一座“荣军农场”,谱写了一曲拓荒史上的英雄赞歌。

农场创建者郝光浓,曾在抗日战争和解放战争中6次负伤,右眼失明。1949年冬,郝光浓带领70位康复老兵乘火车到伊拉哈。他们蹚着没膝的积雪徒步十几里,来到伊拉哈向阳堡东沟(也就是现今的荣军农场11队),在残破的房框子旁支起帐篷,地面铺上干草,驻扎下来。之后,更多的老兵来到这里,还带来了家属和孩子。一个生机勃勃的国营农场就这样矗立在了北大荒。

一大批国营农场的建立,不仅为解放战争的胜利提供了重要的粮食保障,也为新中国成立后的农业现代化建设积累了宝贵的经验。时间来到1954年,北大荒开启大规模开发建设时期。

二、大规模开发建设时期(1954年-1978年)

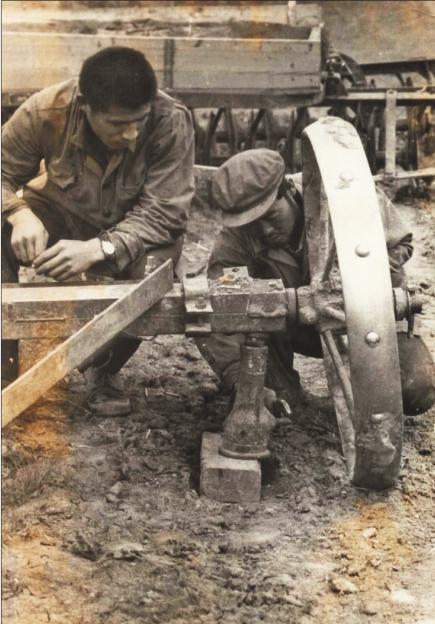

1954年-1978年,北大荒进入大规模开发建设时期。保存在北大荒博物馆里的一把犁杖,瞬间就将我们带回了那段激情燃烧的岁月。由14万转业复员军人、10万大专院校毕业生、20万内地支边青年和54万城市知识青年组成的垦荒大军,响应党和国家的号召,怀着保卫边疆、建设边疆的豪情壮志奔赴北大荒、建设北大荒、献身北大荒。由此,北大荒进入了大规模开发建设时期。

1954年3月,担任铁道兵司令员的王震来到黑龙江省汤原县,视察铁道兵部队第五师。提出由第五师副师长余友清率先遣队到密山、虎林一带踏查荒原,创办农场。1955年,铁道兵第一个农场——八五〇农场宣告成立。

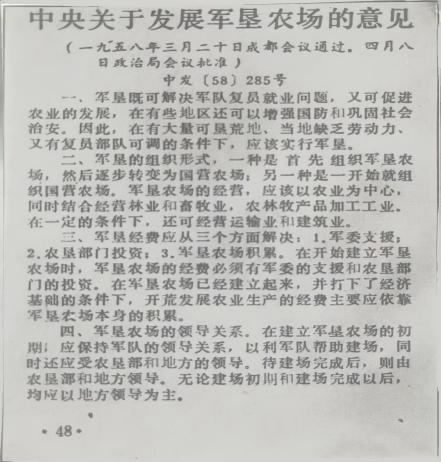

1958年,党中央在成都召开会议,通过了《中共中央关于发展军垦农场的意见》。为了贯彻党中央的战略决策,从1958年3月至5月间,有近十万名转业军人从全国各地往黑龙江垦区进发。

同年4月,密山火车站人山人海,熙熙攘攘,10万复转官兵挺进北大荒。王震将军发出号召:“红军不怕远征难 万水千山只等闲 英雄奔赴北大荒 好汉建设黑龙江!”

除了复转官兵以外,支边青年在开发建设北大荒的过程中也作出了突出贡献。“不管边疆的路程多么遥远远,也拦不住我们远征的决心!不管边疆的风云多么寒冷,也吹不冷我们劳动的热情!”在毛泽东同志和党中央的号召下,以杨华为首的北京青年率先成立了国内第一支青年志愿垦荒队,带着热血宣言挺进北大荒。

北大荒开发建设的成功得益于在党的领导下,发挥集中力量办大事的社会主义制度优势,从全国调集人员,迅速兴办起大型农场,快速推动大型农业机械化的发展,建成了我国最大的机械化农场群和商品粮基地,创造了沧海桑田的人间奇迹。

三、改革调整建设发展时期(1978年—2015年)

伴随着改革开放的脚步,以农村改革为突破口的中国经济体制改革拉开帷幕。北大荒人顺应时代发展要求,大胆探索,锐意改革,使北大荒垦区建设进入了一个崭新阶段。

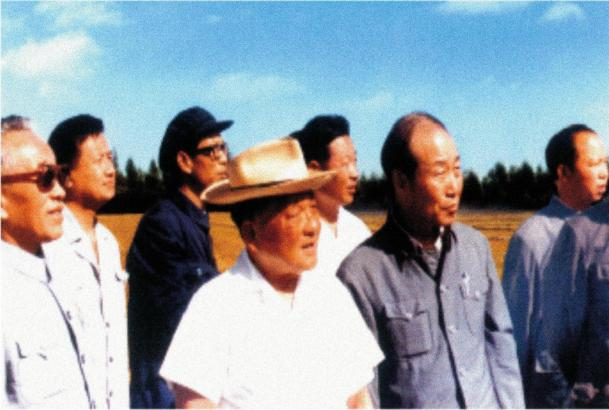

1983年8月,邓小平同志第七次视察黑龙江,在考察三江平原的过程中,针对三江平原的下一步发展,邓小平同志提出,“你们不仅要建成商品粮基地,还要大力发展畜牧业、饲料工业,要把粮食转化为肉。”在探索我国建设社会主义现代化大农业基地的试点单位——友谊农场五分场二队,他观看了大型先进农业机械的作业表演,详细询问了科学种田的技术问题。

1984年,中共中央《关于农村工作的通知》指出:“国营农场应继续进行改革,实行联产承包责任制,办好家庭农场。”从此,家庭农场在黑龙江垦区全面兴起。

1998年,黑龙江北大荒农垦集团总公司作为国家大型企业集团试点企业正式组建。1999年,黑龙江垦区实现粮食总产181.1亿斤,比1989年增产110亿斤,提前兑现了建设百亿斤商品粮基地的庄严承诺。

2000年8月,江泽民同志视察北大荒,并题词“发扬北大荒精神,率先实现农业现代化”。北大荒人民以农田水利化、农业机械化、农业产业化和农业科学化建设为重点,全面推进农业现代化建设,加快传统农业向现代农业转变。

2009年6月,胡锦涛同志到黑龙江省调研时,指出北大荒要“加强垦区现代化大农业建设”。

四、全面深化改革转型发展时期(2015年-至今)

习近平总书记十分关心黑龙江全面振兴全方位振兴和北大荒的改革发展。2015年底,中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》,新一轮改革拉开大幕。

2016年5月,习近平总书记首次到黑龙江考察时提出:“黑龙江农垦戍边、发展生产、支援国家建设、保障国家粮食安全方面作出了重大贡献,形成了组织化程度高、规模化特征突出、产业体系健全的独特优势,是国家关键时刻抓得住、用得上的重要力量。要发扬北大荒精神,加强垦地合作,增强对周边区域的辐射带动能力。要深化国有农垦体系改革,以垦区集团化、农场企业化为主线,推动资源资产整合,产业优化升级,建设现代农业大基地、大企业、大产业,努力形成农业领域的航母。”建设“三大一航母”的宏伟蓝图为北大荒的未来指明了战略方向、提供了战略引领。

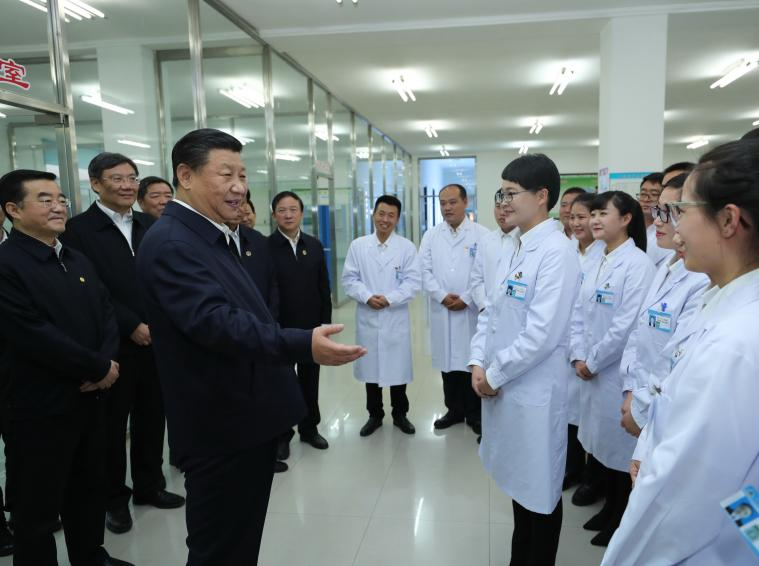

2018年9月,习近平总书记再次踏上这片黑土地,对北大荒的发展表示了高度肯定。在建三江管理局七星农场的北大荒精准农业农机中心,总书记双手捧起一碗大米,意味深长地说:“中国粮食,中国饭碗。”深切嘱托、殷切期望,凝结着总书记对黑龙江的深厚情感。

一批头部企业在全国范围内形成了更强影响力:北大荒薯业集团淀粉产量居全国第一;九三粮油工业集团大豆加工量国内排名第三;“完达山”乳业品牌连年入围亚洲品牌500强……

2023年9月,习近平总书记第三次考察黑龙江。他强调,黑龙江要当好国家粮食安全的“压舱石”,要“加快建设现代农业大基地、大企业、大产业”。总书记站在新时代党和国家事业发展全局的高度,为北大荒规划了宏伟蓝图,指明了高质量发展的前进方向。

在新时代,北大荒人始终牢记习近平总书记的殷切嘱托,继续弘扬“自力更生、艰苦创业、勇于开拓、甘于奉献”的北大荒精神,坚守国家使命,持续深化改革,积极创新,以保障国家粮食安全作为己任,大力推动农业现代化进程,努力提高农业生产能力和水平,为实现全面建设社会主义现代化国家贡献力量。不朽的大荒魂,奋进的大荒人,必将在未来不断书写北大荒一个又一个新的传奇!